Al menos desde hace dos décadas, la minería ilegal asociada a grupos criminales, con complicidad de autoridades locales y nacionales, se ha tomado varias zonas de la provincia de Napo.

La Fiscalía Provincial de Napo, organizaciones sociales y ciertas autoridades locales han solicitado al Estado central -en distintos gobiernos- la declaratoria de estado de excepción focalizado, pero ningún pedido ha sido atendido.

Ríos muertos, división y violencia dentro de las comunidades kichwas y un manto de impunidad describen este fenómeno en Napo y convierten a la provincia en un centro expansivo de actividades criminales asociadas.

Por Andrés Tapia-Lanceros Digitales / @sachacristo1

En Ecuador la minería se ha convertido en una política de Estado. Hace al menos 23 años, los gobiernos de turno han dado cabida de manera institucional, política y legal a empresas transnacionales de todas partes del mundo.

El oro representa el 96% de las exportaciones de minerales del país y, si bien hasta el 2018 la pequeña minería representaba el 90% de la producción de oro en provincias como El Oro, Azuay, Zamora Chinchipe, Loja y Morona Santiago, la demanda de minerales creció en los últimos años en naciones industrializadas que, como China, consume entre 6 y 7 millones de toneladas de este metal precioso al año.

En el 2016 el gobierno de Rafael Correa reabrió el catastro minero e incrementó la presión de concesiones con un potencial del 15% del territorio nacional. Hasta el 2019 se encontraba concesionado el 8%, 2’342.713 hectáreas, de las cuales el 93,4% corresponde a minería metálica, el 4% a minería no metálica y el 2,6% a minería pétrea, con un total de 17.956 concesiones legales.

En la Amazonía, la minería se remonta a varias décadas atrás, sobre todo en el sur de la región, en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Sin embargo, el epicentro del expansionismo contemporáneo se registra en el centro, en la provincia de Napo, lo que la convierte en el foco del expansionismo hacia el norte, el sur y el centro de la región.

El expansionismo minero desde Napo

En un reporte del 13 de marzo del año en curso, la revista Vistazo alertó sobre el incremento de frentes de minería ilegal en los ríos de Tena. Ocurrió tras denuncias de pobladores de la parroquia Talag, sector turístico de la provincia, específicamente en las concesiones Victoria 1, 2 y 3, que estarían contaminando las fuentes de agua y provocando daños en la salud, según testimonios de comuneros, ambientalistas y autoridades locales. Este no es un hecho aislado. En 2021, un sector contiguo a Talag pasó a convertirse en el epicentro de la minería ilegal en el país: Yutzupino.

El proyecto MapBiomas Amazonía brinda información actualizada del incremento de la actividad minera entre 1998 y 2021. Solo en Napo existen 288 concesiones mineras que ocupan el 3.14% de su superficie, la mayor parte dedicadas a la extracción de oro y material pétreo, concentradas en un 97% en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola.

Entre 2005 y 2006, la minería ilegal se incrementó. Para 2007, la distinción entre la minería artesanal practicada en las comunidades locales y la minería ilegal, asociada al narcotráfico proveniente de grupos delictivos, se hizo evidente.

Diego Segovia, fiscal provincial de Napo desde hace 3 años, asegura que esta actividad empezó hace 20 años disfrazada de minería pétrea. Actualmente, afirma, se trata de un problema estatal, no gubernamental, pues se registran unas 60.000 hectáreas concesionadas en la provincia. “Antes de la pandemia se evidencia que la apertura de caminos vecinales camuflaba la existencia de retroexcavadoras que utilizaban como fachada la construcción de piscinas para el cultivo de tilapias, así como el arriendo de terrenos por cifras de entre 1000 a 3000 dólares”, refiere el funcionario. Esto se desbordó durante la pandemia del Covid 19 y desnudó la falta de control estatal.

“En 2021 se ejecuta el operativo Manatí I con el decomiso de 148 retroexcavadoras -recuerda Segovia-, pero se confirma la fuga de información desde la misma inteligencia policial-militar y desde los organismos de control como Ministerio de Medio Ambiente (Maate), Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) o Secretaría de Agua, pues se tenía previsto decomisar 300 maquinarias”.

La delincuencia organizada pasó a controlar el territorio, de acuerdo con una serie de reportes de prensa. Así se creó un monopolio que negocia las tierras o las arrienda, decidiendo quién entra y quién sale de ellas, sin que haya autoridad que consiga evitarlo. Este fenómeno ha provocado migración interna por la creciente contratación de mano de obra barata de todas partes del país y ha derivado en el aumento de los índices de violencia en el sector. La fiebre del oro no tiene precedentes.

“Maquinarias que bordeaban los 200 a 300.0000 dólares -comenta el fiscal- fueron abandonadas lo que hacía presumir su vínculo con gobiernos locales y en el operativo Manatí II se logra sancionar a autoridades que filtraron información, entre ellas un exdirector nacional de la Arcom, destapando una estela de corrupción y la ineficiencia estatal por la falta de medios/recursos administrativos/financieros de las entidades de control como Arcom o Maate, con un número limitado de funcionarios o guardaparques que incluso son amenazados de muerte. Esto sumado a la falta de medios logísticos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”.

Para el período comprendido entre el 2022 y el 2023, cantones como Arosemena Tola dependían de ingresos provenientes de la economía ilícita en porcentajes que bordeaban el 95%. La población se volcó a esta actividad sin importar riesgos como accidentes, desmembraciones o incluso gente sepultada por las palas y las cucharas de las excavadoras.

La problemática se acrecentó con la entrega de 10.000 hectáreas más de concesiones mineras durante el gobierno de Guillermo Lasso, en 2023. Durante el mandato de transición de Daniel Noboa, la declaratoria de conflicto armado interno, en 2024, generó una migración delictual que convirtió a varias comunidades de Napo en territorios fragmentados, violentos, con comuneros desplazados y amenazados.

Existen lugares donde la Policía no puede ingresar, sitios que se convirtieron en focos de alcoholismo, drogadicción y prostitución, se han reportado embarazos en niñas de entre 11 y 13 años y criaturas de entre 7 y 9 años con enfermedades como gonorrea, producto de violaciones sexuales, según información de la Fiscalía General del Estado. “Hemos solicitado al gobierno nacional y a la mesa de justicia provincial la declaratoria de un estado de excepción focalizado, el estado de emergencia ambiental, la reducción de concesiones mineras en Napo e incluso la militarización de las estaciones de combustible que se han convertido en los proveedores de la minería afectando incluso al sector turístico”, concluye Segovia.

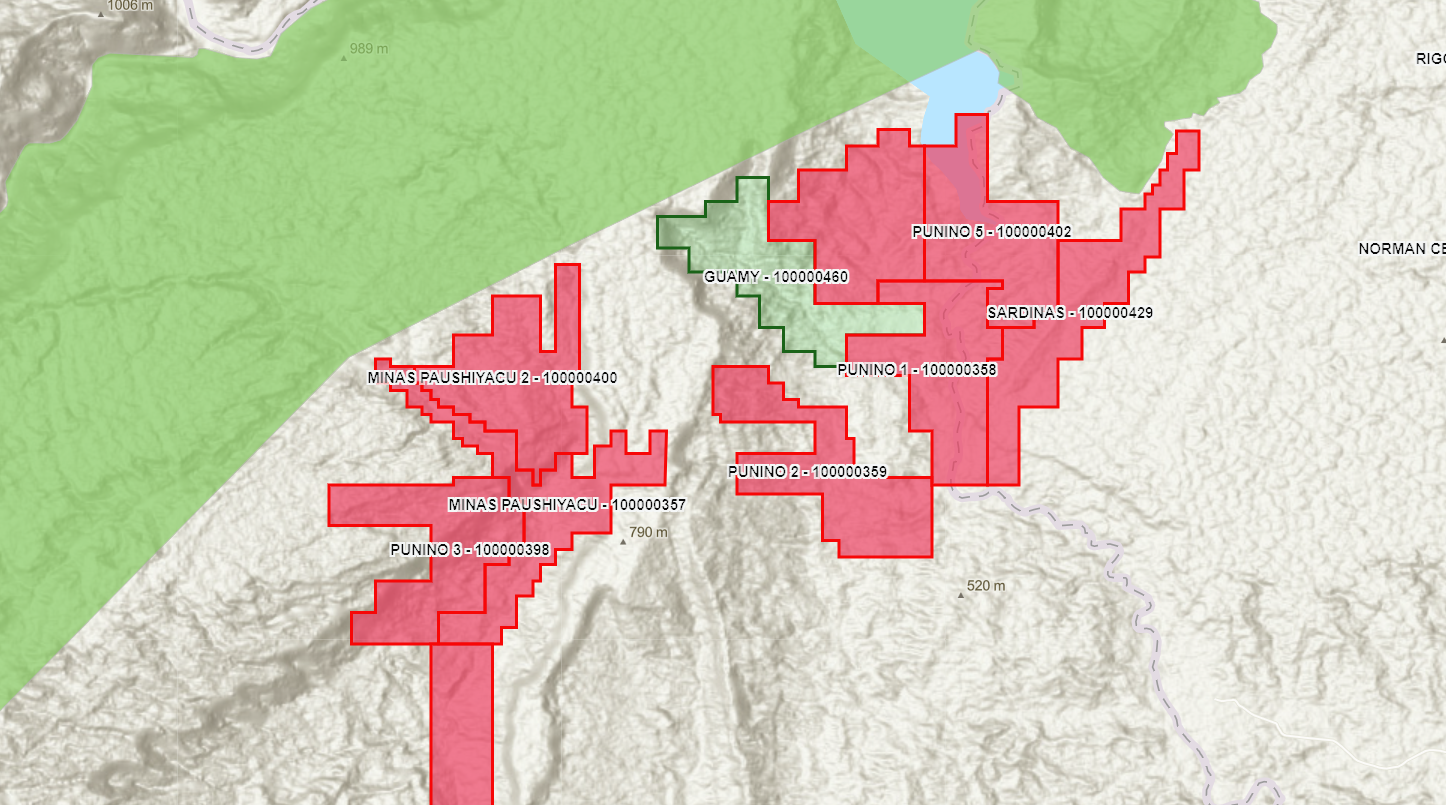

Punino. La minería se extiende a Orellana

El alarmante incremento del 300% de la minería ilegal en Napo encuentra su continuidad geográfica en dirección nororiental con tres focos mineros:

i) Jatunyaku y Anzu

ii) Huambuno y Pusuno

iii) Punino, entre Napo y Orellana

Sucesivas asambleas populares se realizaron para enfrentar el avance de esta actividad criminal, relata Patricio Meza, biólogo y miembro del Frente Nacional Antiminero. “Estuvieron presentes las autoridades de control: Gobernación, Comandancia de la Policía, Maate, autoridades locales e incluso el Ejército; se firmaron acuerdos y establecieron mesas de diálogo que no se han concretado por la falta de voluntad de las autoridades para hacer un control efectivo de la minería en la provincia”, advierte Meza. Pero el contexto electoral en el Ecuador, en 2024 e inicios de 2025, estancó el proceso.

En Orellana la minería registra expansión durante los últimos cinco años en el río Punino, que prácticamente ha desaparecido y es considerado un río muerto. Varias comunidades han sido desplazadas como consecuencia de ese avance. “La minería ilegal está ligada al crimen organizado (…) es un territorio donde no pueden ingresar las autoridades de control ni las organizaciones sociales por los altos niveles de riesgo y violencia, tornándose territorios liberados donde operan las mafias”, narra el biólogo. El reciente asesinato de once militares en el Alto Punino, el viernes 9 de mayo, no es un episodio aislado. En la zona ya hubo enfrentamientos con la fuerza pública e incluso operativos con incautaciones de armas de grueso calibre, granadas, etc. Pero las pugnas también se dan entre bandas criminales que pelean por ganar el control del territorio.

El río Punino atraviesa el cantón El Chaco y desemboca en el río Payamino, para luego unirse al río Coca, afluente del Napo y del Amazonas. Los grados de contaminación que se registran en esta cuenca son muy altos debido al uso de químicos como el mercurio. Existen al menos cuatro focos mineros que invaden territorios de varias comunidades ubicadas en el trayecto desde Ilayaku hasta Capirona. “El expansionismo minero no solo es hacia afuera sino también hacia adentro, por ejemplo, a la zona de Archidona, en ríos como el Hollín, Jondachi o Misahuallí, hacia donde las mafias buscan expandir esta actividad lucrativa. La fuerza de la población indígena ha podido frenar su avance, pero es un riesgo latente porque ya hay minería en los ríos Huambuno y Pusuno, en la zona de Misahuallí y Ahuano, que está afectando a los emprendimientos turísticos”, añade Meza.

Pastaza, una amenaza latente

A diferencia de lo que ocurre en Napo, en la provincia de Pastaza -la más extensa del país- la presencia de minería ha sido esporádica y no ha logrado afianzarse. Así lo confirma Douglas Guzmán, director de Gestión Ambiental y Riesgos del Municipio de Pastaza. Según el mapa de riesgos, dice, no existe formalmente minería metálica en ese cantón, salvo casos localizados como en el cantón Santa Clara, limítrofe con Napo y ubicado al norte de la provincia.

En una mirada más fina y detallada del panorama local, Luis Canelos, presidente de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (Pakkiru), nos da a conocer que la provincia tiene presiones extractivas tanto del norte por la actividad petrolera, cuanto del sur y el norte por la minera.

En el interior de Pastaza, en el cantón Arajuno, se ubica la cuenca hidrográfica del río Curaray, en la cual se asientan decenas de comunidades kichwas pertenecientes a Pakkiru. En la zona hay registros de mineros procedentes de la zona fronteriza con el Perú quienes se han instalado de manera puntual y ocasional con barcazas y dragas en los territorios del Pueblo Ancestral Kichwa del Curaray (Pakic) o del Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha (Pakks). En ambas zonas se registraron incidentes y decomisos de maquinaría de pequeña minería, como reportó hace algunas semanas Iluku comunicaciones.

“En comunidades como Cotonayaku, en el cantón Arajuno, entre Napo y Pastaza, se ha reportado enfrentamientos recientes entre militares y mineros ilegales y similar situación se ha escuchado en Puní o en comunidades fronterizas con Napo, en el cantón Santa Clara». Si bien esta problemática en nada se asemeja a la que enfrenta la provincia de Napo, «ya en la zona más alejada de acceso fluvial también hubo incidentes que condujeron al decomiso de maquinaria en Curaray e incluso la expulsión de socios vinculados a estas actividades en territorio de Kawsak Sacha”, relata Canelos al realizar un repaso de eventuales focos de conflicto en la provincia.

Pakkiru cuenta con un mandato que declara al territorio Kichwa libre de extractivismo minero y petrolero y cada uno de los pueblos, a través de sus autoridades ancestrales, han tomado decisiones colectivas en sus asambleas para controlar cada jurisdicción a través de las guardias comunitarias que han cumplido un rol destacado en la vigilancia del territorio. “Una de las ventajas es que nuestro territorio es global y la lucha es colectiva, gracias a lo cual nuestros territorios están casi intactos pues tenemos claridad en conservar la selva y no permitir que este tipo de actividades extractivas destruyan nuestros territorios; si dañamos nuestros espacios territoriales estaríamos afectando la vida de nuestros niños y jóvenes y la vida de nuestra gente a futuro”, reflexiona Luis.

Si bien la minería no ha logrado implantarse en Pastaza, el panorama no es alentador en el ámbito extractivo con la existencia de sucesivos intentos de los gobiernos por ampliar la frontera petrolera a través de la ronda suroriente. Por ello, para la organización es fundamental fortalecer las estrategias de gestión y manejo territorial desde las propias actorías locales, sin intervención de agendas externas y fortaleciendo a su guardia indígena. “Necesitamos formar, fortalecer el equipamiento y estar articulados entre nuestros pueblos, la nacionalidad y el Consejo de Gobierno -afirma Luis- en la estrategia de la guardia indígena en el marco de la defensa, la gestión y la administración territorial, y en ese sentido la guardia comunitaria está en primera línea, resguardando el territorio y velando por la seguridad de nuestros ayllus”.

En contraste con los planes gubernamentales o privados de afianzar el extractivismo en el centro de la Amazonía ecuatoriana, se destaca la biodiversidad de Pastaza, una de las mejor conservadas del Ecuador, con un 80% de cobertura boscosa en buen estado de protección.

Uno de esos espacios de diversidad biológica está al norte de la provincia, en la cuenca del río Piatúa. Jéssica Grefa, bióloga del Pueblo Originario Kichwa de Santa Clara (Ponakicsc) y miembro del colectivo Piatua Resiste, fue parte de una investigación que registró más de 318 especies de herpetofauna y mastofauna en una zona amenazada en el 2019 por la construcción de una represa hidroeléctrica a la cual se opuso la población local. Los habitantes impidieron que el proyecto avance y afecte este relicto biodiverso. Actualmente, se encuentran en proceso de declaratoria como Patrimonio Natural de esta zona, considerada parte de las Áreas Clave de Biodiversidad (KBA), por sus siglas en inglés.

“En apegado a nuestro derecho a la autodeterminación, hemos declarado al Piatúa como patrimonio natural -enfatiza la bióloga amazónica-, pero también hemos hablado con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) para formalizar la declaratoria. Más allá de las formalidades, los abuelos siempre nos han hablado del río desde la perspectiva de los conocimientos ancestrales y el vínculo entre el ser humano y el agua. Los mayores son los verdaderos portadores de conocimiento, de una ciencia misteriosa y oculta donde los pueblos, comunidades y la gente local conviven a diario con la fauna y flora, pero además con los seres místicos, con los espíritus de la naturaleza, con los seres de los ríos y las montañas”.

Este proceso que jóvenes y dirigentes de Santa Clara llevan adelante podría verse afectado con la expansión de la minería proveniente de Napo, en franco proceso de expansión hacia el sur y el norte.

Aunque la minería no ha logrado implantarse en la zona del Piatúa, donde Ponakicsc resiste a la arremetida de empresas, una amenaza se cierne sobre una comunidad limítrofe con el cantón Arosemena Tola, que a pocos metros, centra su economía en la actividad minera ilegal. “La minería logró ingresar hace unos meses a la comunidad Ishkayaku asentándose en el río Pincho, pese a la negativa de algunos de los socios de la comunidad, y valiéndose de las múltiples necesidades económicas de las familias, así como los ofrecimientos incumplidos de políticos y autoridades a lo largo de años de abandono”, comenta Grefa. Los mineros ilegales, que rápidamente ocuparon el territorio, provocaron conflictos por no pagar precios justos y por la acelerada proliferación del alcoholismo.

Para Jéssica, “la comunidad está abandonada, solamente se han puesto a tomar alcohol y los jóvenes de 11 o 12 años ya no quieren estudiar, entonces también ha habido conflictos familiares. Otro problema son las enfermedades resultado de la exposición de las personas a los químicos usados por la minería, lo que además perjudica la calidad del suelo y los cultivos de la yuca o el plátano, expuestos a los metales. Ahora la comunidad ya no tiene chicha, se está perdiendo la identidad y la cultura”.

Los relatos sobre Ishkayaku contrastan con la resistencia histórica de las organizaciones en otros lugares de Pastaza, pero la posibilidad de que estos impactos afecten a comunidades contiguas es inminente.

Un riesgo por prevenir

Todas las fuentes consultadas y los expertos entrevistados coinciden en que los impactos de la minería son incuestionables y generan un efecto a largo plazo que desestructura la dinámica sociocultural de la población amazónica.

La movilización social que se ha generado durante los últimos años, en levantamientos populares como los de 2019 y 2022 en contra del avance de la minería ilegal, así como las masivas marchas antimineras de 2023, en Tena, el paro ocurrido en 2024 en contra de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Archidona, son acciones que muestran la intención permanente de frenar un fenómeno que ya ha provocado ecocidios como el de los ríos Yutzupino y Punino, considerados ríos muertos por los expertos, y graves divisiones en las comunidades kichwas. La dramática emergencia que vive la provincia de Napo es una señal de que el potencial afianzamiento del crimen organizado vinculado al narcotráfico puede provocar consecuencias irreversibles para la antes tranquila ciudad de Tena y otras localidades de la provincia.

En Pastaza se vislumbra la posibilidad de impedir la implantación de proyectos mineros, tanto por la resistencia histórica de las organizaciones de base, cuanto por el potencial biológico y ecológico de la provincia más extensa y mejor conservada del Ecuador, una de las más biodiversas del planeta.

La expulsión de empresas hidroeléctricas como Genefran, en el río Piatúa, o el triunfo de casos emblemáticos como Sarayaku o Resistencia Waorani, que frenaron la entrada de empresas petroleras en lo más profundo de la selva amazónica, permiten advertir que la lucha organizada y la movilización social serán las constantes ante cualquier intento de empresas públicas o privadas por establecerse en el territorio al margen de las decisiones de las comunidades, cuya vocación apunta a un horizonte muy distinto al del extractivismo, basado en el ejercicio de la autonomía, la libre determinación y el poder popular plurinacional para las actuales y futuras generaciones.